無料オリジナル小説 ボラ魂2ー7

少しだけだが、真面目に考えてみよう。

そんな風に思った事を、真子は後悔した。

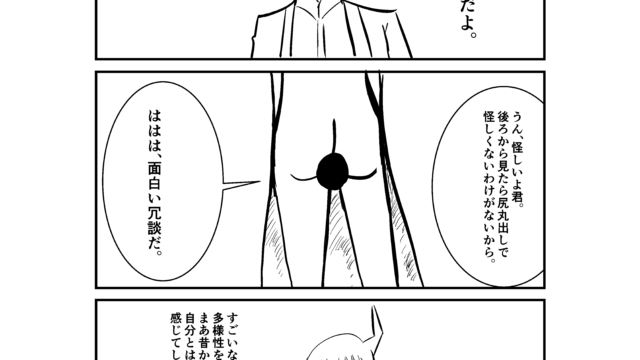

木、金曜日と実の勧誘は、当然のように続いた。ただ、柚菜から忠告を受けたらしい。公での勧誘はなくなった。でも、その分ウザさは倍増。真子が一人になると、必ずどこからか現れて勧誘を迫るのだ。さすがにトイレに来た時は、殴って追いだした。

真子は素直になれない少女だ。そこまで押されると、なんだか無性に反対したくなるのだ。なので断固拒否の姿勢を取り続ける。そして、悪循環のまま土曜日へと至った。

「ふぅ〜、よく寝た〜」

朝9時。真木家。一階リビング。そこへぐっすり寝た真子。遅めの起床。今日は土曜日だからだ。学校はない。部活もない。やってないから。そして実と会う事もない。まさに自由だった。

「今日はあの変な先輩とも会わないし、気分いい〜」

解放感から思いっきり欠伸。ちなみに服装はパジャマ姿。ピンクと水玉模様の冬物。髪はまだ一本結びにはされていない。セミロングのストレートな状態だ。

「ん〜。何しよう〜。ち〜こ〜と、どっか行こうかな〜」

プルルルッ! プルルルッ!

これからの予定に胸を膨らませていると、玄関の電話が鳴った。リビングにある子機も、プルプルと鳴っている。

「真子〜、いま手が離せないから出て〜」

居間から母の声。何か取り込み中らしい。真子は小さく唸る。

「うう〜。めんどくさいな〜。どうせ母さんか父さんに用事でしょ〜〜」

「何ぼやいてるのよ〜? ちょっと出るだけでしょ。早くしてね〜」

「はいはい。わかったよ〜」

渋々頷き、白い子機を取る。通話ボタンを押す。

「はい、もしもし。真木です」

『おっ、真子〜。俺だけどさ〜』

聞き覚えのある、幼い声だった。

「あれ、この声どこかで」

『ん〜? よく聞こえないぞ? もしもし〜?』

「あっ、すみませんでした。えっと、どなたですか?」

「なんだよ〜。わかんないのかよ〜。ほら金曜日もあっただろ〜」

「え〜っと」

「じゃあヒントやるよ。ボランティア部のジャ煮ーズこと◯◯◯だよ」

正体がわかった途端、真子は凶悪な笑顔を貼付けて、

「あっ、わかりました〜。椎名先輩ですね〜」

「そうだよ〜。よくわかったな〜。やっぱ俺ってジャ煮ーズっぽいよな〜」

真子はさらに笑顔を歪めて、

「ええ、全然ぽくないし、もう二度とかけてくんなよ」

ピッ! ガチャン!!

真子は乱暴に電話を切り、思いっきり充電器に差し込んだ。苛立ちをぶつけるように。

「ったく。ボランティア部の時点で誰だか解るっての。ってか、なんで家の番号知ってるんだか」

プルルルッ! プルルルッ!

「真子〜。なんか、また鳴ってるわよ〜」

居間から母の声。確かに電話は鳴っている。だがこれは十中八九、実からだろう。真子は、母に聞こえるように大声で、

「いや、これは出なくても大丈夫だよっ」

「またそんなこと言って〜。重要な連絡だったらどうするの〜?」

「いやだって〜」

「とにかく出て〜。今忙しいから〜」

「う〜」

プルルルッ! プルルルッ!

嫌な予感しかしない。でも出ない訳にはいかない。真子は一度溜め息をして、

「はぁ〜あ。はい、もしもし」

『なんで電話切ったん?』

やはり実だった。特に怒った様子はない。いつもの柔和な声だ。

「いや、なんかムカついたんで。つい」

『おいおい。俺のジャ煮ーズ具合に嫉妬したんなら謝るからさ。ちゃんと話を聞こうぜ?』

「は〜あ頭痛い……先輩はジャ煮ーズをゴブリンの集落とかと勘違いしてるんですか?」

『それ何げに失礼じゃね? 当然あのイケメン集団の事に決まってるだろ?』

「知ってる上で、そんな大口が叩けるんですね……」

『ああ。俺はクラス一位のジャだったから、みんなにモテまくりで、恥ずかしがって女子は目も合わせられないし、男子はさらにシャイで、何かよく解らんが、隙あらば殴りかかってくるし、とにかく、すごいモテようだったからな!』

「先輩、それイジメられてますよ……」

『えっ、マジで!? そうだったの!?』

「はあ……もういいです。それで何の用ですか?」

『うん。俺も別にこの話は興味ないや。まあ、とりあえずボランティア部入ろうぜ。話はそっからだよ』

「いや、もう入った時点で終わりじゃないですか」

『え? そこがスタートラインだろ?』

「いや終わりですよ。人生の」

『そんなスケールで!? じゃあ、俺ヤバいじゃん!?』

「はい。先輩はもう終わってますから。じゃあそう言う事で」

真子は無感情に電話を切ろうとする。実は慌てて制止。

『いやっ待てって!? なんでそんな冷たいんだよ?』

「はぁ〜あ、せっかくの休日に、朝から変なモン聞いたからですよ」

『おいおい、酷い言いぐさだな? だって、お前が入っちゃえば済む事なんだぜ? つまり、自業自得みたいな部分もあるんだぜ』

謎の理論を出す実。それが真子の苛立ちを加速させた。