無料オリジナル小説 ボラ魂3ー1

3 ようこそボランティア部へ

「あは〜。柚菜さんてそんな人だったんだね〜」

「そうなんだよ〜。は〜あ。あの日は散々な目にあったな〜」

真子がボランティア部へ入部をした日の翌日。放課後の校舎。B棟へと続く渡り廊下。そこを歩く真子と千佳子。辺りに人の気配はない。廊下には二人の足音と話し声だけが響いていた。

「でもいいな〜。実くんに抱きついてもらえるなんて〜」

「いや、それを良いって思ってるのは、ち〜こぐらいだからね……」

「なんで〜? 実くんてちっちゃくて〜かわい〜じゃん」

「う、う〜ん。まあ小ちゃいのは確かだけど……カワイイか〜?」

「かわい〜よ〜。いいな〜、今日から同じ部活だもんね〜」

「う〜ん、そうなんだよね……今日から部活仲間か〜」

苦笑いを浮かべる真子。柚菜があの日に告げた言葉を思い出す。あの後、すっかりいつもの調子へと戻った柚菜。でも少し柔らかい口調で真子に告げる。『じゃあ明日の放課後、ここで待っているわね』と。

「なんていうか、二人とも不思議な人だよな……上手くやっていけるのかな……」

「大丈夫だよ〜。私には二人ともすごく優しそうにみえるよ〜。きっとすぐ友達になれるって〜」

「う〜ん。だといいけどなー……」

「そうそう〜。あ、じゃあ私は三階だから〜」

言われて前を向く真子。いつの間にかB棟二階の突き当たりまで来ていた。第4準備室はすぐそこ。つまり手芸部の千佳子とはここでお別れ。真子は不安の残る笑顔で、

「うん。あ、もし終わる時間近かったら一緒に帰らない?」

「わかった〜。終わったらメールよろしくね〜」

「オッケー、じゃあね、ち〜こ」

「うん〜。真子もガンバってね〜」

元気に三階へと昇って行く千佳子。そんな彼女を見ていると自然と勇気が湧いてくる。真子は覚悟を決めて、

「うん。よし、行こう」

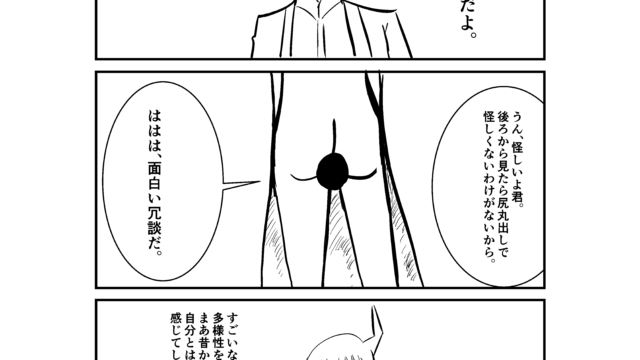

引き戸をスライドして中へと進む。すると教室にはいつもの眼鏡美少女。これまたいつもの位置で何か本を読んでいる。どうやら真子に気付いた様子はない。真子はなんとなく静かに柚菜の前を通過。窓際の席へと荷物を置く。そして戸惑いながらも、

「えっと、こんにちは」

柚菜は声に反応して上を向く。しっかりと真子を見つめ、普段の淡々とした口調で、

「あら、ちゃんと来たのね」

「はいっ。だって私もボランティア部員ですから」

「そう。なら期待しているわ」

はい。会話終了。柚菜は再び本へと視線を向ける。近づきがたいオーラ全開だ。ものすごく話しかけづらい。真子は戸惑いを感じ押し黙ってしまう。

「……」

「……」

「……あの、柚菜先輩?」

「何?」

「私、もしかして失礼な事をしました?」

「……どうしてそう思うの?」

「いやだって、入部届けを出しに行った時はもっと笑ってたじゃないですか」

「ああ、あの時はあなたをからかうのが面白かったから。つい、ね。」

「なんですか、その理由……」

「だって、バカな人をみていると楽しいじゃない。愚かで」

「いや、それ絶対変ですから……」

「そう? まあとにかく、私は面白い馬鹿な人は歓迎しているから。だから安心していいわよ」

「むー……素直に納得出来ませんけど、わかりました……」

「ふふ、そう……」

柚菜は少し微笑み視線を本へと戻す。どうやら歓迎されてはいるらしい。だが真子は思う。アレ? この人って以外と性格が歪んでない? と。しかし頭を振りその考えを一掃。仮にも今日から部活仲間。そういった蟠わだかまりはあってはいけない。アレな人だとしてもまず話をしなければ。真子はそう考えて話題を捜索。一旦席へと腰掛ける。そして柚菜の持つ本に注目。今までは小説や参考書だったが、今日は明らかにデカイ。おそらく何かの雑誌だろう。というより、真子はその表紙にすごく見覚えがあった。

「あれ? それって今月のVーLIFEじゃないですか?」

「あなた、この雑誌を知ってるの?」

「ええ、まあ。結構V系好きなんですよ。私」

「へえ、そうなの。私も好きよ。ちなみに好きなバンドは?」

「私ですか? えぇ〜と、『アンソルト』や『ゲストリンクフレーバー』、それと『ま〜さしとジャ煮ーズみたいな導師達』が好きですね。柚菜先輩は何が好きなんですか?」

月刊LF。真子愛読のVヴィジュアル系音楽雑誌。まさか柚菜先輩も読んでいたとは。真子は以外な共通点に胸を踊らせる。もしかしたらこれで話のきっかけが出来るかも知れない。 真子はそう考えて、あえてメジャーなバンドを答えてバトンを回す。すると柚菜は、

「う〜ん。そうね、『遺伝子組換人間集団いでんしくみかえにんげんしゅうだん』とか、『異母爺』。あと『薬漬物ークスリツケモノー』などが好きね」

はい。無理でした。何一つ解んねぇ。ってか名前がなんか危険過ぎるだろっ! と真子は心の中で盛大なツッコミを入れる。もちろん声には出さないが。