オリジナル小説 エンジェルゲート第2章ー14

「ううん変わらないよ」

「え?」

「この気持ちはずっと変わらないよ」

だから輝希は口にするのだ。言葉にしなくても彼女には伝わっているかもしれない。でも、その想いをより強いものだとわかってもらうために。この気持ちは永遠だと知ってほしくて。

「そっか、わかったよ。輝ちゃん」

そう言って彼女は照れくさそうに笑う。その笑顔は今まで見たどんな顔よりも、一番女の子らしい表情だった。

あれから数年、僕は彼女に相応しい男になれたのだろうか。その答えはおそらくノーだろう。僕はまだまだ人として頼りないし、彼女はまだ僕を異性として見ている様子はない。だが、

だがあの日、僕の勘違いでなければあの事故に遭った日、もしかして、

もしかして彼女はーー

輝。

輝。

「おーい輝、起きろやー」

その声は蛍のものであった。しかし幼い記憶にある声に比べて随分大人びている。

「あれ、蛍? 急に大きくなったね?」

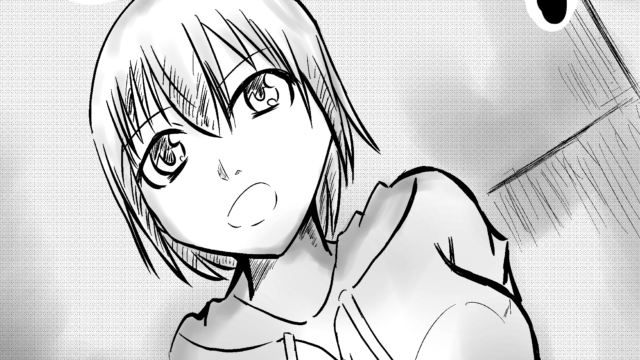

輝希はベッドの上でモゾモゾと身をよじる。そして半開きの眼を擦ると目前には蛍の姿。どうやらまだ夢を見ているらしい。しかしその姿は先程の声と同じで随分と成長していた。輝希を上から見下ろす彼女は呆れた様子で腰に手を当てながら、

「はい? 何いってんの?」

寝言からして輝はどうやら私の夢を見ていたらしい。そう考えた途端、彼女は夢の中でも見た様なイタズラする前の悪ガキみたいな顔で、

「はーん、さては変な夢でもみたなー」

ニシシ、と笑い顔を近付けて来る蛍。変な夢、それはどんな意味なのだろうと輝希は考えていると、

「夢……ハッ! 蛍なんでここに?」

バッとベッドから起き上がる輝希。そこでやっと意識が覚醒。ここが現実、彼女が本物の蛍だと気付く。

「やっと起きた輝、ったく、メールも返さないし」

といって枕元の輝希の携帯を指差す蛍。言われて携帯を見るとそこには短く「今から行くね〜」と書かれていた、どうやら輝希が寝てからすぐの事のようだ。彼女の全身をみると白の縦ラインが入ったジャージの上下セットとかなりラフな格好をしていた。

「ごめん、で、何か用事だった?」

いくら近いとはいえ彼女はそこまで暇じゃない。何か急用があったのだろう。そう考えて聞いてみると、

「用事って、今日おばさん帰ってくるんでしょ? だから疲れて帰って来るおばさんにご飯作らせる訳にはいかないと思って」

と彼女なりに気を利かせて料理を作りに来てくれたらしい。そういえば彼女は都合さえ合えばこうやって母親が帰宅する日には出向いてくれていたな、と輝希は思う。しかし、

「ごめん、母さん今日は遅く帰って来るらしくてさ、夕飯は外で済ませて来るって」

輝希はまさか彼女が来てくれるとは思わずその情報を伝え忘れていた。

「なんだ〜、そうなんだ〜、じゃああんなに作る必要なかったな〜」

「あっ、もう作った後なんだ」

「そうだよ、まあそういうなら先に食べててもいいよね、輝も来なよ、下の二人もお腹空かせてたよ。ミカちゃんなんて作ってる最中から」

下の二人とはレミとミカの事だろう。どうやら彼女達はさっきまで蛍と一緒にいたらしい。輝希は少し心配そうに、

「えっ、あの二人、ずっと下にいたんだ……何か迷惑かけなかった?」

「全然、色々話せたおかげで仲良くなっちゃた」

輝希の心配とは裏腹に笑顔を見せる蛍。その顔を見る限り彼女に何か誤解されるような事を言った感じでもない。むしろ案外仲良くやっていけるんじゃないか。まあこれも遠い親戚という情報が浸透したおかげかもしれないが。そう思うと心が痛かった。

「そうなんだ、じゃあ僕も行くとするよ」

蛍の後に続き階段を降りていく輝希。リビングを開けると部屋中にたちこめる胃袋を刺激する香り。それだけで寝起きだが一気にお腹が空いた気がした。